準委任契約(業務委託契約)とは何か? 契約書作成時の注意点と共に解説

【ご相談内容】

当社が制作するシステムについて、社内リソースだけでは対処できないことから、外部人材の協力を得ようと考えています。

いわゆるフリーランスと業務委託契約を締結する予定なのですが、どのような点に注意すればよいでしょうか。

なお、フリーランスに委託するのは、システム制作にあたってのアドバイスやアイデアの提案等であり、実際にシステム制作業務を担ってもらうわけではありません。

【回答】

上記ご相談内容からすると、フリーランスとの業務委託契約の法的性質は準委任と考えられます。

ところで、取引実務で用いられる「業務委託契約」という名称ですが、実は民法及び商法に定義づけされた契約類型ではありません。法的に考えた場合、業務委託契約には準委任に分類されるものと、請負に分類されるものがあります。準委任と請負とでは法的な取り扱いを異にするため、業務委託契約というタイトルが付いた契約書を検討するに際しては、準委任なのか請負なのかを明確に意識する必要があります。

本記事では、準委任と委任の異同、準委任と請負の相違点に触れつつ、改正民法により準委任契約はどのような影響を受けたのか解説します。そして、上記ご相談内容を前提にした準委任契約書を作成する場合、準委任契約特有の条項につきサンプルを示し、具体的にどのような点に注意するべきかについて解説します。

【解説】

1.準委任契約とは

(1)委任と準委任の異同

準委任契約については民法第656条に定めがあります。

一方、委任契約については民法第643条に定めがあるところ、両条文を比較すると、委託する事務内容につき、法律行為であるか否かによって区別されることが分かります。

ここで法律行為とは、例えば、受託者が委託者の代理人になることが典型例ですが、取引実務において、代理人を選任するような委任契約を締結することは少ないと思われます。

したがって、取引実務では準委任契約に該当すると考えておけば、まず間違いありません。

(2)請負及び派遣との相違点

(a)請負との相違

取引実務では、法的には準委任契約と分類される場合であっても準委任契約とタイトルを付けず、「業務委託契約」というタイトルと付けることが一般的です。ただ、業務委託契約には、法的に請負に分類される場合もあり、その区別を意識する必要があります。

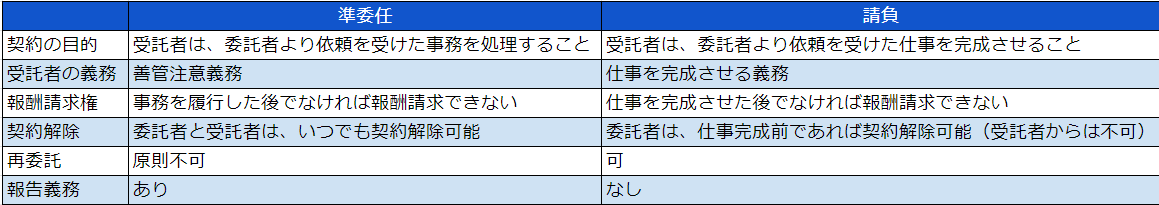

簡単にまとめると、準委任と請負との民法上の相違は次のようになります。

結局のところ、上記表にある「契約の目的」欄記載の通り、準委任と請負の相違は仕事の完成義務があるのかで区別されることになります。

ただ、取引実務上、仕事の完成義務があるか否かの判断は難しい場合が多いので、契約書を作成するに際しては、仕事の完成義務の有無が明確に分かるように記述することがポイントになります(契約書のタイトルだけではなく、契約書の各条項・内容を意識する必要があります)。

(b)派遣との相違

自分以外の第三者に業務遂行を依頼するという点では、準委任も派遣も共通します。

しかし、準委任の場合、委託した業務については、あくまでも受託者の裁量により遂行するという点で受託者の独立性が重視される関係になるのに対し、派遣の場合、委託者が受託者(派遣労働者)に対し指揮命令権を行使できることから、受託者(派遣労働者)は従属的な立場になるという点で相違があります。

また、準委任契約を締結するに当たっては、原則として許認可等は不要となりますが、派遣契約の場合、派遣元(受託者)が労働者派遣業の許可を取得していない限り契約を締結できない(締結しても違法となる)という相違があります。

さらに、準委任契約の内容は、原則として当事者間で自由に定めることができますが、派遣契約の場合、労働者派遣法に従った契約内容にする必要があり、契約内容を自由に定めることができないという相違があります。

(3)印紙税

上記(2)で準委任と請負の法的な相違点を記述しましたが、取引実務で関心が高いのは印紙税の負担ではないかと考えられます。なぜなら、準委任契約と判断される場合は印紙税の負担なし(但し、継続的取引契約に該当する場合は第7号文書として印紙税の負担ありに注意)、請負と判断される場合は第2号文書として印紙税の負担ありとなるからです。

なお、印紙税の有無につき悩ましいのが、民法上は準委任契約と解釈する余地があっても、印紙税法上の解釈では請負契約に分類される場合があるという点です。すなわち、印紙税法上の請負契約は、民法上の請負契約より範囲が広いとイメージすればよいかもしれません。

次の記事をご参照ください。

(参考)

業務委託(委任、請負)契約を締結する際の印紙税のポイントを弁護士が解説!

(4)民法改正により意識する必要がある事項

2020年4月1日より改正民法が施行されたのですが、準委任契約についても一定の改正が行われています。そのポイントは次の3点となります。

(a)再委託の可否について

実は2020年3月31日以前に適用されていた民法では、準委任契約において、受託者が再委託可能か否かについては明文の定めが設けられていませんでした(解釈論として再委託は原則不可と考えられていました)。

しかし、改正民法では次のように明文化されました。

| 第644条の2

1 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。 2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。 |

契約書を作成する上で意識したい事項としては、「やむを得ない事由がある」場合、再委託可能という点です。

もちろん、何をもって「やむを得ない事由がある」と判断されるのかはケースバイケースとはなりますが、委託者としては、委託者の知らないところで再委託されるリスクが生じてしまいます。

したがって、再委託を禁止するのであれば、再委託を禁止する旨契約書に定めておくことがポイントとなります。

(b)報酬の支払方法と契約の途中解消時の清算処理について

準委任型の業務委託契約を締結する場合、取引実務では報酬の支払い方法につき、業務の遂行に応じて支払う場合もあれば、業務の成果に応じて支払う場合もあります。しかし、2020年3月31日以前の民法では、報酬の支払い方法につき、上記のような区分が設けられていませんでした。

そこで、2020年4月1日より施行された改正民法では、次のような区分を定めました。

・履行割合型…事務処理をした時間又は量に応じて従量的に支払う方法

・成果完成型…成果報酬的に支払う方法

なお、成果完成型準委任契約の場合、請負契約と類似することになりますが、成果完成型準委任契約の場合、仕事の完成義務がない点で請負契約と異なること、上記(2)で記述した通りです。

さて、報酬の支払い方法につき、上記のような2区分が定められたことで、一番影響が出るのが、何らかの理由で準委任契約が途中で終了した場合の報酬請求の可否です。

この点、改正民法では次のような定めを設けました。

| 第648条

(第1項及び第2項は省略) 3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 ①委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。 ②委任が履行の中途で終了したとき。

第648条の2 1 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。 2 第634条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。 |

やや読みづらい条文なのですが、準委任契約が途中終了した原因に応じて簡単に整理すると次のようになります。

【履行割合型準委任契約の場合】

・当事者双方に帰責事由なし⇒履行割合に応じて報酬請求可(第648条第3項)

・受託者の帰責事由あり⇒履行割合に応じて報酬請求可(第648条第3項)

・委託者の帰責事由あり⇒報酬全額から負担を免れた経費等を控除した額(第536条第2項)

【成果完成型準委任契約の場合】

・当事者双方に帰責事由なし⇒報酬請求は原則不可(第648条の2第1項)、例外については※参照

・受託者の帰責事由あり⇒報酬請求は原則不可(第648条の2第1項)、例外については※参照

・委託者の帰責事由あり⇒報酬全額から負担を免れた経費等を控除した額(第536条第2項)

(※)受託者による業務の成果が可分であり、かつ成果の給付によって委託者が利益を受ける場合は、委託者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することが可能(第634条)。

契約書を作成する上で意識したい事項としては、「履行割合型」であれば、履行割合をどのように算出するのか基準を明確にすること、「成果完成型」であれば、例外的に報酬請求が可能となる場面を明確にすること、がポイントとなります。

これまで以上に、準委任契約が途中終了した場合の報酬清算方法につき、特約を定める必要性が高くなると考えられます。

(c)委任契約の解除

委任契約の解除については、2020年3月31日以前に適用されていた民法でも規定はあったのですが、裁判所の解釈が二転三転した影響もあり、はっきりしない状況でした。そこで、2020年4月1日より施行された改正民法では、裁判所の解釈の到達点を明確にする趣旨で次のように定められました。

| 第651条

1 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 ①相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 ②委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。 |

要は、相手の帰責の有無を問わず、委託者と受託者は委任契約をいつでも解除(中途解約)することが可能であることが明確となりました。ちなみに、解除(中途解約)した後の報酬の清算については、上記(1)(4)(b)で記述した通りです。

また、委任契約を解除(中途解約)したことで、相手当事者に損害が発生した場合は損害賠償責任を負う点についても原則化されました。なお、報酬の清算方法は上記(1)(4)(b)で検討される以上、ここでいう「損害」には報酬は含まれません。

契約書を作成する上で意識したい事項としては、事由の如何を問わず中途解約が可能というのが民法上のルールである以上、中途解約を禁止したいのであればその旨契約書に明記することが重要となります。

また、中途解約によって生じる損害については算定が難しいことが予想されます。中途解約を認めるのであれば、違約金規定を設けるなどして損害の清算方法を明確化することが望ましいと言えます。

2.「準委任契約」を前提にした業務委託契約書を作成する上での留意点

業務委託契約とタイトルが付くもののうち、法的には準委任契約に分類される契約について、準委任契約特有となる条項についてサンプルを提示し検討します。

なお、準委任は事務の委託と定義され、その事務内容に制限はありません。この結果、ありとあらゆる事務(業務)が含まれ、一口で準委任契約と言っても様々なタイプが存在します。したがって、以下で示すサンプルは、全てのタイプの準委任契約に該当するものではないことにご注意ください。

(1)業務の内容

| 委託者が受託者に委託する業務は、次に定める業務の全部または一部とする。

(1)システム企画支援業務 (2)システム運用準備支援業務、システム運用支援業務 (3)その他委託者が指定する業務 |

委託する業務内容・受託する業務内容をできる限り具体的に特定して明記することの重要性は改めて指摘するまでもないかと思います。

ここで注意するべき事項としては、業務内容の特定の際、請負と誤解されるような記述を行わないという点です。例えば、具体的業務内容としてシステム制作業務と記述した場合、システム(仕事)を完成させることが契約の目的と考えるのが一般的です。この場合、(個々の業務を区分できる場合)システム制作業務は請負契約として処理されることになります。

ちなみに、ややこしいことを指摘すると、上記サンプル条項の場合、民法上は準委任契約と認識することが多いと思われます。しかし、印紙税法との関係では、例えばシステム企画支援業務であれば、企画書を提出するのであれば成果物があるので2号文書(請負)として取り扱うという考え方を取ります。

この点は注意が必要です。

(2)業務の実施

| 受託者は、本件業務を委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって行い、委託者の信用を傷つける行為その他不信用な行為を一切行わない。 |

当然のことを記述していると言われればそれまでなのですが、この善管注意義務は取引実務では非常に厄介な概念となります。なぜなら抽象的過ぎて、善管注意義務の範囲を一義的に解釈することが困難だからです。

理論上は、上記(1)で記述した業務内容(=委任の本旨)と関連付けで解釈されることになります。善管注意義務の内容を具体化させるためには、業務内容の特定方法が重要となることに注意が必要です。

なお、何らかの理由で業務内容の特定が難しい場合、例えば逆転の発想で、除外される業務を個別列記するといった対策を講じることも有用です。

(3)報告

| 受託者は自らの責に帰さない事由または正当な事由により、本件業務の遂行を期限内に完了できないことが判明した場合、直ちに受託者にその事由を付して通知し、委託者の指示に従わなければならない。また、受託者は、正当な事由なく委託者の承認を受けずに本件業務を中止することはできない。 |

上記サンプルでは、受託者が、委託者より求めがない場合であっても報告するよう義務付けているという点がポイントとなります。

ところで、民法は準委任契約について報告義務を課しているのではないかと疑義を持たれるかもしれません。しかし、民法第645条は、「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。」と定めるにすぎません。すなわち、委託者が報告を求めていないのであれば、受託者は積極的に報告する必要はないということになります(もちろん、委任者にとって不利益な事態が生じた場合は、善管注意義務の一履行形態として報告義務があると解釈することは可能ですが、しょせんは解釈論に過ぎません)。

民法の定め方を踏まえると、委託者が報告を求めない場合であっても、一定の条件を満たした場合は受託者に報告義務を課すというのが、契約書を作成する上でポイントとなります。本件では業務遂行が期間内に完了しない場合を定めましたが、他にも一定期間orフェーズごとで報告を行うといった定め方も想定されるところです。

取引内容に応じた報告義務をどこまで明記するのか、検討が必要となります。

(4)再委託

| 受託者は、事前に書面による委託者の承諾を得ない限り、本件業務の全部または一部を第三者に再委託できない。 |

このサンプルは、上記1.(4)(a)で記述した、民法では「やむを得ない事由がある」場合は再委託可能とされていることへの対処法となる条項となります。

もちろん、再委託については一切禁止する旨定めることでも問題ありません。

また、逆に、再委託を行うことが前提となる業務であれば、受託者の裁量により再委託可能である旨定めることも考えられます。ただ、この場合、委託者としては、再委託先による履行は受託者の履行と同一視すること、再委託先の不履行は受託者の不履行とみなすこと、再委託によって受託者の責任が減免されるわけではないこと、委託者が希望する場合は再委託先の情報を開示すること、といった条項を設けることを検討したほうが良いかもしれません。

(5)業務委託料の支払い

| 1.委託者から受託者に支払われる業務委託料は、月額×円とする。

2.委託者は、当月分の業務委託料を、翌月10日までに次の銀行口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料は、委託者の負担とする。 |

上記1.(4)(b)で記述した通り、改正民法による影響が生じる条項となります。

サンプルは、定額制と呼ばれる報酬体系を記載していますが、他にもタイムチャージ制、歩合制、着手金・(中間金)・報酬金制、段階・工程等に応じた支払制、完全成功報酬制など様々な報酬体系があります。

重要なのは、これらの報酬体系が、「履行割合型」と「成果完成型」のどちらに該当するのか、該当する類型に応じた清算ルールにつき民法の規定と同様にしてよいのか(特約を定める必要はないか)という視点です。一般的には、定額制、タイムチャージ制、段階・工程等に応じた支払制は履行割合型になじみやすく、歩合制及び完全成功報酬制は成果完成型になじみやすいと考えられます。なお、着手金・(中間金)・報酬金制は具体的な制度設計によって、分類が決まるものと考えられます。

なお、清算ルールについては、後述(8)で触れます。

次に、業務委託料の支払い時期ですが、2024年施行予定のフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)を念頭に置いた場合、業務完了(納品)から60日以内という支払いサイトにする必要があります。例えば、“翌月末締め翌々月×日支払い”の場合、60日を超過する可能性がありますので注意が必要です。

ところで、業務委託料の支払いに関連して、受託者が業務遂行に要した費用についても、必要に応じて契約書に明記したほうが良いと考えられます。

なぜなら、民法第649条及び第650条は、次のように定められているからです。

【民法第649条】

委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

【民法第650条】

1 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。

2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。

おそらく取引実務では、業務遂行に要する費用は原則自己負担、例外的に合意があれば、受託者は委託者に請求可という認識で対処していると思われますが、民法上のルールは必ずしも取引実務と合致したものとは言えません。

したがって、委託者の立場とすれば、「民法第649条及び民法第650条は適用しない」、「業務遂行に要する費用は各自負担」といった条項を契約書に定めておいた方が安全かもしれません。

(6)不可抗力免責

| 委託者及び受託者は、天災、地変、戦争、暴動、その他の不可抗力による本契約の履行遅延、履行不能、その他一切の責任を負わない。 |

一般的に見かける条項なのですが、準委任契約の場合、少し留意する必要があります。

なぜなら、民法第650条で次のような定めがあるからです。

【民法第650条】

(1項、2項省略)

- 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

サンプルのような不可抗力免責条項がない場合、受託者に帰責事由がない場合、たとえ不可抗力であったとしても委託者は受託者に対して損害賠償責任を負担することになります。少なくとも委託者における取引実務感覚からは、民法第650条第3項の規定はズレる内容と思われますので、契約書では何らかの手当をしておきたいところです。

(7)中途解約

| 委託者は、1ヶ月前の書面による通知により、いつでも本契約を解除することができる。 |

上記1.(4)(c)で触れた内容と関連する条項となります。

サンプルでは、委託者による中途解約につき一定の条件(1ヶ月前予告、書面通知)を明記した内容となっていますが、損害賠償については特に触れていません。委託者として、損害賠償責任を負いたくないのであれば、その旨明記する必要があります(なお、サンプルでは(7)では明記せず、後述(8)で触れています)。

一方、サンプルでは、受託者については何も定めていません。この場合、受託者はいつでも中途解約可能というのが民法上のルールとなります。受託者からの中途解約を防止したいというのであれば、中途解約を禁止する等の対策が必要であること注意が必要です。

なお、2024年施行予定のフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)を意識した場合、委託者が中途解約する場合、30日以上の予告期間を設ける必要があることも押さえておくべきです。

(8)契約終了後の清算

| 1. 事由の如何を問わず、受託者において本契約の履行が不能となったとき又は本契約が途中で終了したとき、受託者は委託者に対し、次に定める内容にて業務委託料の清算を行う。

(1)受託者は本件業務の成果に関する報告書を作成し、委託者に提出する。委託者において、当該報告書を検証し、委託者において当該成果のみで転用可能と判断した場合、当該成果が属する業務内容に対応する業務委託料全額を精算金として支払う。 (2)前号に定める報告書を検証し、委託者において当該成果のみで転用不可と判断した場合、当該成果が属する業務内容に対応する業務委託料の30%を上限として、委託者受託者協議の上定める。 2. 受託者は前項に定める以外に、本契約が途中で終了したことを理由とした一切の請求を行うことができない。 |

2.(5)「業務委託料の支払い」で触れた通り、中途解約となった場合の業務委託料の清算ルールを定めた条項となります。サンプルでは、履行割合型か成果完成型といった民法のルールを適用せず、独自の清算ルールを定めています。

なお、サンプルの第2項は、2.(7)「中途解約」で触れた、委託者の損害賠償責任を免責することを定めた内容となります。

いずれも委託者有利の内容となっていますが、取引実情に応じて修正する必要があります。

3.準委任契約のメリット・デメリット

契約書で別途規定がある場合はともかく、民法上に定められている内容を踏まえてメリット及びデメリットを考えた場合、次のように整理できます。

(1)委託者側

【メリット】準委任契約を継続する必要性が無くなった場合、いつでも解除することが可能という点があげられます(民法第651条第1項)。

また、受託者に対して業務遂行に対する報告を求めることができる点もあげられます(民法第645条。なお、請負では受託者の報告義務が民法上定められていません)。

さらに、業務遂行につき、再委託を原則禁止できる点もあげることができます(民法第644条の2)。

【デメリット】デメリットとしては、請負と異なり受託者は仕事の完成義務を負わないため、業務遂行さえすれば報酬支払い義務が発生するという点があげられます(民法第648条第2項。なお、善管注意義務に違反した業務遂行であれば支払い義務は生じません。ただ、善管注意義務と仕事完成義務は別概念であることに注意を要します)。

また、業務遂行による成果に不具合が見つかったとしても、契約不適合責任を追及することが困難という点もあげられます(条文上は、準委任であっても契約不適合責任が排除されているわけではありませんが、解釈上は難しいと考えられます)。

(2)受託者側

【メリット】委託者側と同じく、準委任契約を継続する必要性が無くなった場合、いつでも解除することが可能という点があげられます(民法第651条第1項)。

また、仕事の完成を問わず、業務遂行さえすれば報酬支払い義務が発生する点があげられます(民法第648条第2項。ただし、善管注意義務に違反している場合は不可)。

さらに、中途解約時の報酬請求が、請負の場合よりも認められやすいという点もあげることができます(民法第648条第3項。なお、請負は仕事の完成が報酬請求権発生の要件となっています)。

【デメリット】報告義務が課せられること及び再委託が制限される点で、請負と比較すると業務遂行方法に制約があることがあげられます。

また、委託者側より中途解約された場合、将来分の報酬請求を行うことが困難という点もあげることができます(民法第651条第2項)。

4.当事務所でサポートできること

当事務所では、日常的に契約書の作成及びチェック業務を行っているところ、一番ご依頼の多い契約類型は業務委託契約となります。したがって、様々なタイプ及び内容の準委任契約の作成・チェックの実績があります。

また、本記事で解説したような改正民法の適用に伴う注意点はもちろんのこと、現場実務で起こりやすいトラブル実例を踏まえ、準委任契約書の改善案をご提示することも可能です。

さらに、本記事で少し触れたフリーランス新法など、今後の法改正動向等を先取りした準委任契約に関するアドバイス等も実施できます。

準委任契約についてご相談がある場合、是非当事務所をご利用ください。

<2023年6月執筆11月改訂>

※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。

- 「中途解約で泣き寝入りしない!」WEB制作の未払い報酬を回収する方法

- 利用規約とは?作成・リーガルチェックのポイントについて弁護士が解説

- なぜテンプレートの利用規約はダメなのか?弁護士が教えるテンプレートの落とし穴

- 契約書のAIレビュー・チェックだけで万全!? 弁護士のリーガルチェックとの異同を解説

- アプリ事業者必見!スマホソフトウェア競争促進法で変わるスマホ市場の競争環境

- 知らないと危険!SNS運用代行で法的トラブルを防ぐ契約書のポイント

- サイバー攻撃による情報流出が起こった場合の、企業の法的責任と対処法とは?

- システム開発取引に伴い発生する権利は誰に帰属するのか

- 押さえておきたいフリーランス法と下請法・労働法との違いを解説

- システム開発の遅延に伴う責任はどのように決まるのか?IT業界に精通した弁護士が解説